Forma dell’Informe

Vorrei andare dentro ai quadri di Monet

per essere colore fra i colori

lucente come un colpo di fioretto

frutto consapevole d’una pennellata estrema

trascinata verso il basso della tela.

Spasmo, scaracchio della setola

gesto essenziale, irripetibile.

(Vampolieri 4-12-2020)

Non ricordo

Leggero come un rinoceronte alato

è il sogno rosa dell’altra notte

di cui poco ricordo

se non appunto il corno rosa

di ‘sto rinoceronte che volava.

Non ricordo nulla

e se ricordo qualcosa la dimentico ancora

mediante un processo dialettico raffinato

di cui non ricordo il metodo.

Eppure l’ho ideato io

il metodo.

Era un metodo perfetto

di cui però non ho ricordo

– la mente si rischiara

strizzata come una spugna rorida

ora giace asciutta e secca

nel torrido sole d’un mese che non conosco.

Per il resto non ricordo che il mio nome

forse anche il cognome e poco altro

non saprei ben dirvi che ho mangiato a pranzo

se questa è la notte o il mezzogiorno.

Non ricordo neanche il senso dei miei versi

se a scrivere è un estraneo o il sottoscritto

vorrei tanto cantar la mia saudade

e molto altro in questo cosmico sentire.

(Vampolieri 7-12-2020)

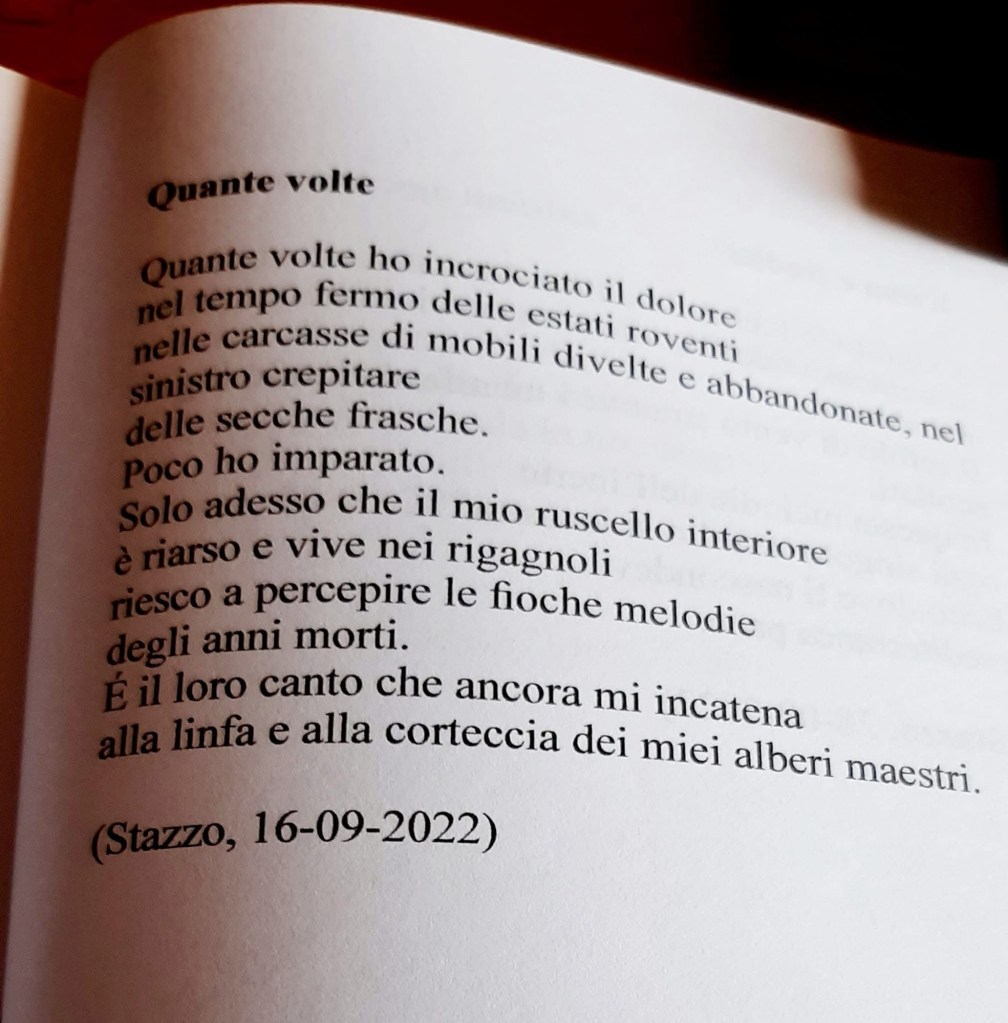

Settembre

Mi piace questo principiare d’autunno

quando l’aria si fa tersa

e lento è il declinare del sole

nello smorir del pomeriggio;

e poi ancora lì restare,

come attonito, in quell’attimo che precede il farsi d’aria ferma,

in quello spasmo di furente estate,

lì, sul ciglio della strada,

a ricordare il presente.

In una notte d’inverno

Fu in una certa notte d’inverno

che provai la solitudine.

Fu nel guardare con perfida malia

il denso costrutto pulsante nel niente

l’astratto grigiore, la patina lucida

che mi separa dagli oggetti di casa.

Dapprima fu un retrogusto, quasi un languore

più tardi una forma di sopportabile vuoto

una colla improvvisa di cui colsi l’essenza.

Ricordo era una notte di vento furioso

parevano l’urla di corpi straziati

e io col mio sguardo fisso in cucina

fissavo le porte e i lor movimenti

come un segugio confuso e ansimante.

Mi parve di scorgere fra scarti e stoviglie

un altro ricamo dell’esistenza

il canto silente del vivere inerte

come uno spasmo di assenza fremente.

Difficile esprimere l’immane contorno

che orla e separa lo spazio d’un niente

eppure è un abisso racchiuso in un punto

fra l’inerzia della tazza e la boria del bollitore.

Canicola

Combattere lo spleen della radiazione canicolare

pare esser divenuta la mia ultima lotta

ché vedo come scarnificata e ossuta

la reale natura della vita

col farsi dell’estate più cocente.

Insiste dolente nel pensiero

l’abbaglio d’una consapevolezza sorda

ed è come se la luce e il fuoco di giugno

svelassero con furia bellicosa

le povere fattezze del mistero.

E ciò che ne rimane messo a nudo

così, senza l’amore dei sapienti

reca grossa ambascia al petto e al cuore

e pare poca cosa, un mero scherzo

lo spasmo dilaniato del morente

o l’urlo di chi in vita giunge al mondo

che in mano stringe poco, quasi niente.

(Stazzo 18-6-2023)

Come una perenne teofania

C’è poi questo senso del vivere

che si fa memoria al passo

per le strade assolate del paese

(rimanda a quelle cose ormai trascorse

mentre emoziona dell’onde

la tragedia dello schianto sui bastioni del porto).

E quel poco d’ombra mia ch’ormai s’avvita

al mezzogiorno della meridiana della chiesa

a me pare il segno d’una ritrovata estraneità

nient’altro che il vapore di un incantamento.

Cielo fermo

Provo angoscia per l’imminente arrivo dell’estate

quando la luce torrida mostrerà

le piaghe virulente delle strade di catrame

quando arrancheremo

con la fatica dell’insetto

non più figli di Vitruvio

nella nostra offesa nudità.

(Stazzo 7-4-2023)

Pistoleri

Sostavamo nell’ombra giallo ocra

per deserti della mente

in uno stallo messicano.

Eravamo poveri e affamati.

Eravamo disposti a uccidere.

Estrassi la pistola e feci fuoco

in direzione del tramonto.

Ora il mio corpo giace

sulla terra rossa degli avi

mentre una finestra di memorie

sembra chiudersi per sempre.

L’eternità puzza di polvere da sparo.

(Stazzo 22-4-2023)

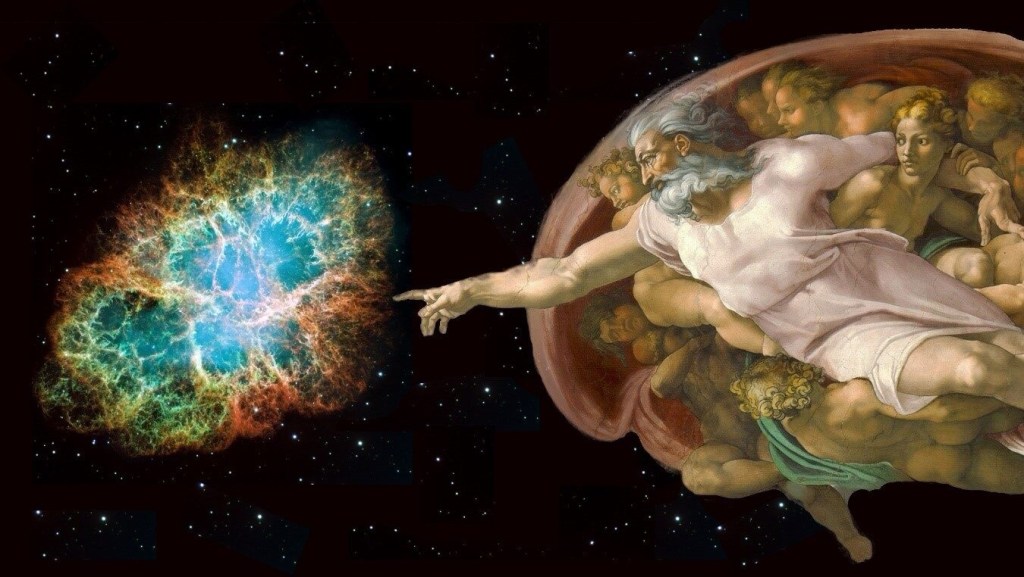

Genesi

Immobili come ancore ai fondali

nutriamo di tempo le nostre vitree icone

nell’attesa di un’azione che ci renda umani

di una storia che illumini le ombre

e che ci renda degni di apparire al mondo.

(Stazzo 2-6-2023)

Inesorabile

Nel corpo si fonda la Legge

solo memoria

carnale memoria.

Scorre la polvere nella clessidra

grano a grano

nella soave indifferenza della notte

vibrano le fiammelle nei cimiteri.

Giunge roco e improvviso

lo straziante urlo del gallo

che fa palpitare i cuori di terrore

mentre immote, come rapprese,

stan le frasche

ai venti dei sottosuolo:

sono le due e trentaquattro

di una notte diversa.

(Stazzo 16-6-2023)

Estasi

L’Entità che srotola il tappeto del firmamento

dev’essere maestra di seduzione

e avvezza alle più sofisticate arti

della fascinazione,

se questo struggente miracolo d’adesso

mi rende così ebbro di stupore

e al contempo vigile come una volpe ferita.

(Stazzo 30-6-2023)

Notte di luglio

Soffia meraviglioso vento dell’estate

la notte è inebriante e piena di profumi

colano d’afrori le frasche al loro canto.

Io mai penso d’aver provato simil gioia:

vedere la mia vita dispiegarsi

un manto dai lucori argentei

che avvolge soavemente la mia finitezza

tale venerea manifestazione, dico,

che squarcia e polverizza il cuore

mi provoca un delirio immenso

e di piacere mi sconquassa l’anima.

Contemplo questa mia liquefazione

come il miracolato fa con le reliquie del suo corpo sanato…

arde l’irrelato istante che mi lega al tutto

e brucio del fuoco siderale del devoto.

(Stazzo 2-7-2023)

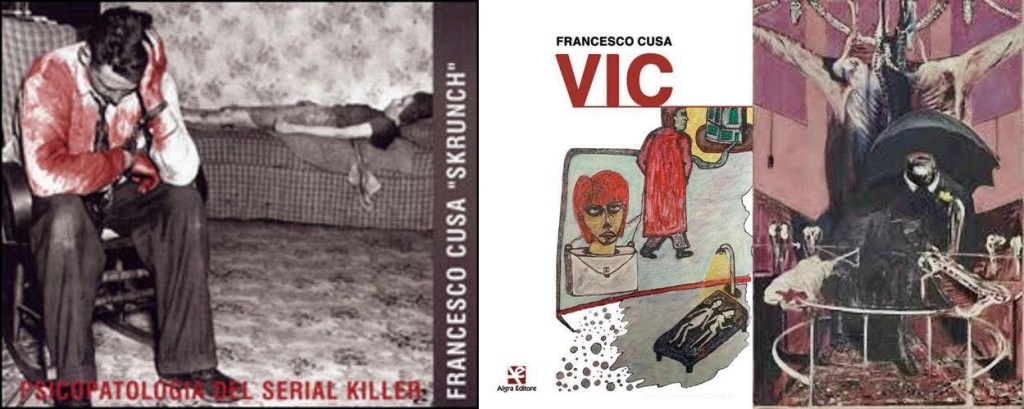

LIBRI- FRANCESCO CUSA: BUY HERE BOOKS AND CDS.

– Tutti i miei libri finora editi

1. VIC – (romanzo) https://www.lafeltrinelli.it/libri/francesco-cusa/vic/9788893414821

2. IL SURREALISMO DELLA PIANTA GRASSA: (saggio) https://www.amazon.it/surrealismo-grassa-Pensieri-invettive-aforismi/dp/8893413418

3. STIMMATE: (poesie) https://www.ibs.it/stimmate-libro-francesco-cusa/e/9788893412506

4. AMARE, DOLCI PILLOLE: (aforismi) – “Infoshop”

5. CANTI STROZZATI: (poesie) https://www.unilibro.it/libro/cusa-francesco/canti-strozzati/9788867703432

6. RIDETTI E RICONTRADDETTI: (aforismi) https://www.unilibro.it/libro/cusa-francesco/ridetti-e-ricontraddetti/9788898721467

7. NOVELLE CRUDELI: (racconti) https://www.ibs.it/novelle-crudeli-dall-orrore-dal-libro-francesco-cusa/e/9788898644032

8. RACCONTI MOLESTI: (racconti) https://www.amazon.it/Racconti-molesti-Ediz-illustrata-Francesco/dp/8898644418

9. NEI DINTORNI DELLA CIVILTÀ – De Felice Edizioni – https://www.ibs.it/nei-dintorni-della-civilta-libro-francesco-cusa/e/9788894860702

10. NAKED PERFORMERS – Elementi di Conduction (e book) – https://itunes.apple.com/it/book/elementi-di-conduction/id910169093?l=en&mt=11

11 IL MONDO CHIUSO – Robin Edizioni – https://www.ibs.it/mondo-chiuso-libro-francesco-cusa/e/9788872749067

12 IL GIUSTO PREMIO – Robin Edizioni – https://www.mondadoristore.it/Il-giusto-premio-Francesco-Cusa/eai979125467712/

13 L’ORLO SBAVATO DELLA PERFEZIONE – Algra Editore – https://www.algraeditore.it/saggistica/lorlo-sbavato-della-perfezione-cogitazioni-dellera-dellaccelerazione/

14 “2056” – Edizioni Ensemble – https://www.amazon.it/2056-Francesco-Cusa/dp/B0DTX8WB63